[이베스트 증권 최진영]

① 시장은 유럽과 중국의 에너지 + 전력대란에 관심집중. 그러나 이제부터는 에너지 가격이 곡물대란으로까지 연결될 수 있다는 점에 조금 더 관심 필요

② 지난 9월 17일, 노르웨이의 비료생산기업 Yara는 유럽 내 암모니아 생산량을 40% 감축할 것이라 발표. 경쟁사인 CF Industries Holdings는 영국 내 공장 2곳 조업 잠정중단. 23일, 또 다른 대형기업 Borealis 역시 감산 발표. 이들이 감산을 발표한 이유는 천연가스 + 석탄의 가격상승 때문

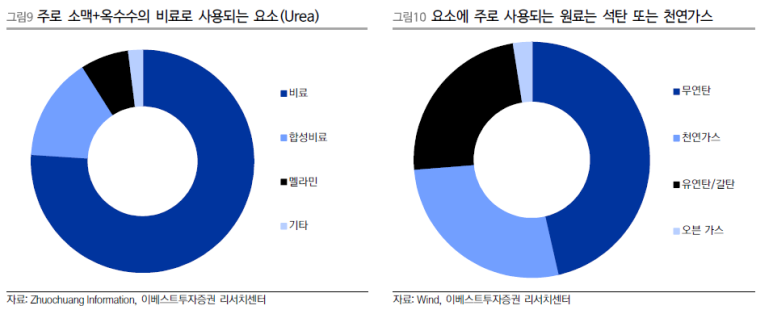

③ 소맥, 옥수수, 원면 등 경작에 사용되는 비료요소(Urea)의 주요 원료는 천연가스 또는 석탄(무연탄, 유연탄/갈탄). 질소계 비료의 주요 성분인 암모니아는 천연가스에서 추출, 생산비용의 70~90%가 천연가스인 유럽계 기업들은 감산이 불가피했던 결정

④ 비료요소 최대 생산국 중국(글로벌 공급비중: 44%)은 방대한 석탄 공급 인프라 통해 생산. 그러나 발개위(NDRC) 측에서 석탄생산 Capa.의 재확대를 약속했지만 난방시즌 고려하면 높은 비용 유지 불가피. 특히, 비료요소는 석탄과 다르게 여전히 규제대상인 양고(两高: 高탄소배출 + 高에너지소비)산업으로 분류되어 있어 이중고

⑤ 아직까지 소맥, 옥수수 등 주요 곡물가격은 반응하지 않은 상태. 그러나 겨울밀과 남미지역 옥수수 파종 앞두고 급등한 비료가격은 곡물가격에 후행적으로 반영될 수 있는 부분. 라니냐 재발 가능성까지 감안하면 곡물대란 가능성에 경계 필요

천연가스에 영향이 미치는 요소를 보면

첫째, 천연가스를 이용하는 발전산업은 에너지 부족을 완화시키는데 도움을 주며, 석탄을 사용하는 발전산업의 비중을 낮춰서 환경 오염을 줄인다.

둘째, 천연가스는 또한 화학 산업에서 중요한 원자재이다. 예를 들어서 천연가스는 저렴한 투자비용과 저비용, 저오염 등의 이유로 질소 비료를 만들기 위한 최적의 원료이다.

전 세계적으로 질소 비료 제조에 천연가스를 원재료로 사용하는 비율은 평균 80% 정도이다.

또한 천연가스는 또한 일상 생활에서도 매우 중요한 연료이며, 사람들의 삶의 질이 개선되고 환경 보호에 대한 인식이 개선되면서 대부분의 도시에서 천연가스에 대한 수요가 크게 증가하고 있다.

마지막으로 천연가스는 또한 낮은 가격, 저오염, 안전성 덕분에 자동차용 연료로서도 사용될 수 있다. 천연가스의 많은 부분이 전력 생산용, 산업용, 주거용으로 사용되는 한편 상업용 혹은 교통용으로 사용되는 천연가스의 비중은 비교적 적다.

질소비료제조에 천연가스를 원재료로 사용하는 비율은 평균 80%정도이니 절대적인 수치라 볼 수 있다.

비료의 3요소

작물의 생장·생존·번식을 위해서 꼭 필요한 양분(원소)은 16종으로, 이를 작물 필수원소라 합니다. 작물이 많은 양을 필요로 하는 탄소(C), 수소(H), 산소(O), 질소(N), 인산(P), 칼륨(K), 유황(S), 석회(Ca), 고토(Mg)등의 9가지 원소를 다량원소라 하고, 비교적 적은 양을 요구하는 철(Fe), 망간(Mn), 구리(Cu), 아연(Zn), 붕소(B), 염소(CI) 등은 미량원소라고 합니다.

이들 필수원소 가운데 탄소·산소·수소는 작물의 대부분을 구성하는 원소지만 공기와 물을 통해 자연적으로 흡수되며, 나머지 원소들은 주로 토양에서 공급됩니다.

특히 작물에 많이 필요한 질소·인산·칼륨은 일반 농지에서 부족하기 쉽고, 시비효과가 높아 ‘비료의 3요소’ 라 합니다.

1) 질소(N)

2) 인산(P)

3) 칼륨(K)

암모니아는 대기 중 질소와 천연가스 및 LPG, naphtha와 같은 탄화수소로부터 발생한 수소를 결합하여 생산되고, 다시 비료 또는 화학 공장의 원료로 사용된다.

이처럼 천연가스에서 추출한 암모니아도 천연가스 가격의 영향으로 가격이 치솟고 이로 인해 비료 가격이 상승

중국이 비료 수출을 늘려왔는데 앞으로 중국내 판매로 정책을 변경

천연가스 가격상승 = 암모니아 가격 상승 = 비료가격상승 = 곡물생산제한 또는 곡물가격인상

'투자관련' 카테고리의 다른 글

| [미국주식] 2022년 유망투자 테마 (1) | 2021.10.26 |

|---|---|

| 투자대가의 가르침 - 피터린치 (0) | 2021.10.23 |

| 최고의 투자전략 (0) | 2021.09.11 |

| [KB주식전략] 9월 + 하반기 전략 (0) | 2021.08.31 |

| [곤충사육] 미래 신성장 산업, 대체식품으로 주목 (0) | 2021.08.09 |