중국, 긴 시간 미련을 버리지 못하는 이유

미디어 산업에서는 왜 항상 중국이 거론될까? 중국의 판권 거래 스케일이 크기 때문이다. 중국 미디어 시장 또한 OTT 플랫폼이 커지고 있으며 이로 인한 드라마, 예능, 영화, 음악 등 콘텐츠 수요는 더욱 성장할 것으로 전망된다.

OTT 사용자는 약 3억명 가까이 되는 것으로 추산, 유료 구독자는 약 1억명 이상으로 파악된다.

20년 기준 중국 내 OTT 점유율로는 아이치이 37%, 텐센트 31%, 요우쿠투도우 14%로 메이저 OTT이다.

중국은 과거

1) 한류 열풍으로 K-드라마 리쿱율이 높은 편이었으며,

2) 특히 중국이 선호하는 사전 제작 형태의 드라마는 국내와 중국만으로도 제작비를 보전할 수 있었다.

최근 K-드라마들이 국내 방송과 해외 판권(넷플릭스 또는 개별판매)을 통해 제작비 100% 이상을 취득하고 있는데 여기에 중국 판권까지 더 해진다면 GP 마진율이 현재 평균 10~20%에서 30% 이상도 기대해 볼 수 있어 긍정적이다.

중국 수혜, 확신할 순 없지만 상상이나마 해 본다

16년 7월 중국이 비공식적으로 한한령을 선포 한 후, 공식적으로 한국 콘텐츠가 중국에서 방영된 적 없었으나 21년 말 오!문희 영화를 시작으로 광전총국의 허가가 열리기 시작했다는 점이 의미있다.

22년 1월부터 3월 현재까지 사임당, 밥누나, 지헤중, 또오해영 등 드라마 방영이 중국 현지에서 연속적으로 허가가 난 점이 긍정적이다.

동남아시아 시장은 원래 한국 드라마 인기

동남아시아 지역은 가장 빠른 인터넷 이용자 성장세를 보이는 지역으로 OTT 사용자 수가 17년 1.6억명에서 20년 말 2.2억명 → 26년에는 3억명에 달할 것으로 예상된다.

동남아시아 지역의 OTT 서비스 시장은 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남 등을 중심으로 큰 폭의 성장률을 기록하고 있는 것으로 보인다. OTT 시장 내에서는 역시 Netflix의 M/S가 40%로 로컬 서비스 대비 높은 점유율을 나타내고 있으며, 이로 인해 동남아 시장 또한 Netflix 오리지널 콘텐츠가 중심으로 주목받을 가능성이 클 것으로 전망된다.

아시아 주요 국가의 OTT 시장 성장을 긍정적으로 보는 이유는 아시아 지역별로 한국 콘텐츠의 인기가 전통적으로 강세였기 때문이다 . 객관적으로 인기를 측정할 수 있는 넷플릭스 국가별 순위에서 1 위만 정리를 해도 시기 불문하고 한 달 기준 80% 이상은 항상 한국 작품이 랭킹 1 위를 기록하고 있다.

드래곤이나 제이콘이 하나의 대형 OTT 에 판매하지 않고 , 나라별로 판권을 팔아도 GP 마진이 10~20% 확보할 수 있는 이유가 여기있다고 판단된다.

제작사, 그래서 진짜 수혜 보고 있나

상황 좋아진 드라마 제작사들

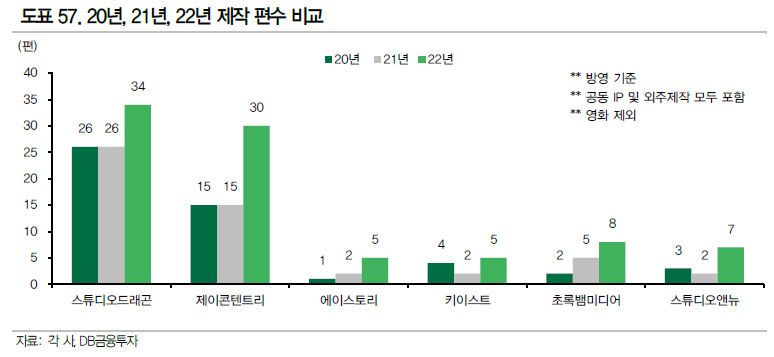

스튜디오드래곤과 제이콘텐트리는 안정적으로 Captive 채널(CJ ENM,JTBC)이 있어 채널 드라마 슬랏만큼 편성이 가능해 21년 제작 편수가 각각 26편, 15편으로 중소형 제작사 1~5편 대비 많은 수준이다. 또한 넷플릭스 오리지널을 제외하고는 대부분 작품에 대해 IP를 보유하고 있다

이에 비해 중소형 제작사는 제작비 대비 일정 마진만 받고 대형제작사의 외주제작만 하거나, IP 판권을 방송 플랫폼에 주로 넘기기 때문에 추가 수익을 기대하기 어려운 구조였다.

그러나 21년부터 중소형 제작사의 역할이 단순 외주제작 구조에서 다양화되고 있다. OTT발 콘텐츠 수요가 많아지며 중소형 제작사의

1) 동시 방영 판권 리쿱률 상승, 오리지널 콘텐츠 마진율도 평균 5~10%보다 높은 수준이 형성되고 있고,

2) Captive 채널 없이도 OTT와의 협약으로 안정적인 편성이 가능해졌다. 또한

3) 제작비 규모가 대규모로 확대됨에 따라 일반적인 리쿱률을 적용해도 절대적인 GP 마진의 크기는 과거 대비 확실히 증가한다(ex. 무빙 500억원). 제작비와 편 수 한계로 기존 매출규모가 작았던 중소형 제작사의 이익 레버리지는 더 클 수 밖에 없는 것이다. 결정적으로

4) 콘텐츠의 힘이 강력해지며 중소형사들도 IP를 보유하기 시작해 추가적인 수익을 인식할 수 있게 됐다.

중소형 제작사의 Showtime!

21년 가장 큰 변화로는 그 동안 적자를 지속하던 중소형 제작사들이 영업이익 흑자전환 시현에 성공 했다는 점이다.

대표적으로 NEW의 드라마 제작 자회사인 스튜디오앤뉴의 연간 영업이익은 약 30억원으로 추정되며, 대작인 무빙, 오리지널인 경찰수업 등이 반영된 영향이다.

초록뱀미디어의 21년 연간 방송부문 수익도 800억원대 후반으로 추정되는데 이는 20년 대비 3배 이상 성장한 실적이다.

제작 편 수 확대는 대형 제작사와 중소형 제작사 모두의 22년 키포인트이다

드래곤과 제이콘은 각각 30편 이상 예상된다. 중소형 제작사는 IP 보유 비중도 전망되는데 대표적으로 에이스토리 22년 IP는 2~3편으로, 21년 지리산이 공동IP 였던 점을 감안시 개선되는 모습으로 판단된다. 키이스트는 21년 라인업 스케줄 등이 지연됐지만, 22년에는 대작을 비롯한 약 4~5편이 제작될 것으로 예상된다.

특히 제작비 규모가 큰 별들에게 물어봐(서숙향 작가/SF), 일루미네이션(정세랑작가/넷플릭스) 두 편의 제작비는 800억원대로 추정된다.

22년 중소형사들의 라인업만 봐도 300~500 억원 규모의 텐트폴 작품 제작 , 21 년 대비로는 IP 보유 혹은 공동으로 수익을 쉐어하는 비중이 높아지고 있는 점을 파악할 수 있 다 또한 오리지널이나 해외판권이 넷플릭스에 한정되지 않고 다양한 타 글로벌 OTT 와 논의 중인 점도 긍정적이다

NEW는 500억원대 제작비의 무빙이 진행률에 따라 22년 약 55% 인식될 것으로 추정되며, 이외에도 핵티비스트, 굿보이, 닥터차정숙, 사랑한다고 말해줘 등이 방영 예정이다. 영화는 소울메이트, 마녀2, 히든페이스 등이 제작될 예정이다. 스뉴는 21년 9월 포스트밸류 1,740억원 가치로 약 220억원의 투자 유치에 성공했으며, 22년 말 상장 예정이다. NEW 본사에서도 웹드라마 블루밍, 따라바람, 본아페티, 트랙터는사랑을싣고 등 BL 드라마를 제작, 방영할 것으로 예상된다. 22년 연결 매출액은 1,700억원(+16.4%yoy), 영업이익은 187억원(흑전yoy)이 예상된다. 스튜디오앤뉴의 연간 매출액은 1,100억원(+37.5%yoy), 영업이익 132억원(+371.4% yoy)으로 텐트폴 작품 반영과 증가하는 드라마 편 수가 양호한 실적을 견인할 것으로 예상된다

대형 제작사는 멀리 뻗어 나가는 전략

미국에서의 드라마 회당 제작비는 넷플릭스 기준으로 평균 약 100억원 수준으로 파악된다. 한국 최근 대작의 회당 제작비인 20~25억원을 고려해도 4~5배는 차이 난다.

특히, 최근 주목받고 있는 콘텐츠인 아마존이 제작하고 있는 반지의 제왕 드라마는 제작 전 2.5억불로 반지의 제왕 TV 드라마 판권을 획득했다, 반지의제왕 시즌 1에만 4.6억달러 제작비로 알려졌는데, 시즌 당 총 8개 에피소드임을 감안하면 반지의 제왕 에피소드 1편당 제작비가 약 5,800만달러이며, 이는 한화 약 640억원에 달하는 수준이다.

스튜디오드래곤은 21년 스카이댄스미디어와 드래곤 US 가 공동으로 애플 TV+ 오리지널을 제작한다고 발표했으며 , 현재 제작에 착수한 것으로 파악된다. 제작비가 큰 작품의 제작 계약이 22 년에도 예정돼있는 것으로 추정되고 , 현재 일본 현지 법인 설립 이후 추가적인 제작도 해외 진출의 기대 포인트이다.

제이콘의 자회사 JTBC 스튜디오 가 21 년 7 월 미국 제작사 Wiip 의 지분 80% 를 양수한 이후 , 22 년부터는 Wii p 의 콘텐츠를 결과물로 확인할 수 있을 것으로 예상한다. Wiip 은 OTT 대상 콘텐츠 제작을 시작한 독립제작사로 , 디즈니 산하 ABC Network 의 대표였던 Paul Lee 가 CEO 로 있는 회사이다. 대형 글로벌 OTT 향 작 품의 공동 제작 , 기존 국내 IP 의 판권 수출 , 글로벌 IP 의 국내 리메이크 등 활발한 시너지가 기대된다

'산업분석 > 음식료,컨텐츠' 카테고리의 다른 글

| [컨텐츠] OTT 드라마 제작 컨텐츠 (0) | 2022.03.23 |

|---|---|

| [컨텐츠] OTT, 아직 투자의 Cycle (0) | 2022.03.23 |

| [섬유/의복] 근거있는 자신감 (0) | 2022.02.06 |

| [음식료] 겨울의 끝은 언제나 봄이다 (0) | 2021.12.19 |

| [음식료] 개별 대응이 필요한 구간 (0) | 2021.09.30 |